5月10日,第二届“数字传播与媒介中国”学术研讨会在我校成功举办。本次会议由“数字传播与媒介中国”学术共同体即《出版发行研究》《传媒观察》《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》《广州大学学报(社会科学版)》《湖南师范大学社会科学学报》《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》《南京大学学报(哲学・人文科学・社会科学)》《南京社会科学》《山东师范大学学报(社会科学版)》《苏州大学学报(哲学社会科学版)》《新闻界》《中州学刊》等12家期刊主办,福建师范大学学报编辑部、福建师范大学传播学院共同承办。研讨会围绕“数智时代的传播新生态与当代中国”为主题,来自复旦大学、北京师范大学、中国传媒大学、上海交通大学、暨南大学等知名高校的新闻传播领域专家学者,二次文献机构负责人,友刊嘉宾,征文获奖者等120余人参加会议。

开幕式由我校传播学院党委书记郑文灿主持,副校长欧阳松应、传播学院院长谢宗贵、《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》主编陈永森分别致辞。

欧阳松应副校长对参会的专家学者表示热烈欢迎,指出,本次研讨会主题精准把握数字化、智能化发展的时代脉搏,直面国家治理现代化与数智时代传播体系创新的现实命题,具有重要的学术价值和实践意义,并期待各位专家学者在研讨会中深入开展思想交流和智慧碰撞,形成一系列具有创新性、前瞻性的研究成果和实践方案,为促进中国数字传播高质量发展贡献智慧和力量。

谢宗贵院长指出,当前正值智能传播技术深刻重构传媒生态的历史转折期,在这一关键时刻举办以“数字传播与媒介中国”为主题的学术盛会,恰逢其时。随着人工智能在全社会的广泛应用,算法推荐正在重塑信息传播格局,元宇宙也在重构媒介形态的存在方式。在这样的时代背景下,比以往任何时候都更需要学术期刊发挥引领作用,更需要青年学者贡献创新智慧与学术活力。

陈永森主编认为,学术研究要面向多彩多姿的现实世界,媒介要倾听时代的呼声。集合期刊学术共同体的力量,为作者、专家和期刊搭建共赢的平台,将学术眼光聚焦到数字传播领域,需要面向未来,擘画蓝图,在思想碰撞、学术激荡、文化互鉴和互融中为知识的“再生”与“变现”提供了无限可能性和现实性。

主旨报告由《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》总编戴利朝主持。复旦大学信息与传播研究中心主任孙玮教授、北京师范大学新闻传播学院院长张洪忠教授、暨南大学本科生院执行院长刘涛教授、中国传媒大学电视学院教授涂凌波教授、上海交通大学媒体与传播学院副院长牟怡教授、福建师范大学传播学院副院长连水兴教授分别作了题为《有无之间:智能媒介的生成性》《AI会相信人吗:基于机器行为范式的思考》《程序视角下的图像阐释学反思及其知识话语重构》《新闻与技术:数字新闻生产中的关键技术与技术系统》《当我们不再理解AI:作为媒介唤起物的“异常”》《“与有荣焉”:国际社交媒体中台湾网民的游戏“接合”与文化认同研究》的主题演讲。

分论坛由中国人民大学书报资料中心新闻传播学科执行主编马婧、《中国社会科学》杂志社对外传播中心主任王建峰、上海师范大学期刊社副社长陈吉、《厦门大学学报(哲学社会科学版)》编辑廖哲平、《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》编辑李琼、徐瑶主持。

秦红雨、陈华明、李柯、陈接峰、赵呈晨、宋美杰等81位征文获奖作者围绕“人机交互与情感伦理”“数字媒介技术与身体实践”“中国话语与国际可见性”“平台社会与数据赋能”“智能社会转型与算法伦理”“公共传播与网络治理机制”这六大主题进行学术汇报。

《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》主编王浩斌,山东师范大学期刊社总编辑张冠文,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》主编曾巍,河南省社会科学院新闻与传播研究所所长杨波,《南通大学学报(社会科学版)》主编张学城等32位专家对发言进行了一一点评。

闭幕式由陈永森主编主持。《苏州大学学报(哲学社会科学版)》主编江波进行了总结发言。江波认为,第二届“数字传播与媒介中国”学术研讨会已经完成从研讨平台到发表平台的转变,通过两次学术研讨会构建起的学术共同体完美践行了《哲学社会科学期刊高质量发展南京倡议》的宗旨。

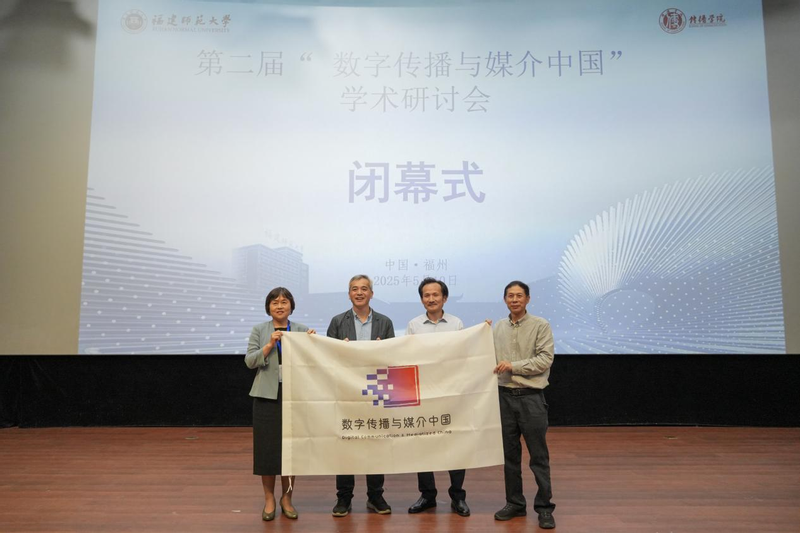

同时,“数字传播与媒介中国”学术共同体进行会旗交接,山东师范大学期刊社总编辑张冠文教授代表第三届“数字传播与媒介中国”学术研讨会的承办方进行汇报。

会后,主办单位还举行了“数字传播与媒介中国”学术共同体工作会谈。会谈总结了本次学术研讨会的经验,并对第三届“数字传播与媒介中国”研讨会进行初步规划和展望,希望不断提高学术引领力和辐射力,牢记习近平总书记对学术期刊提出的“坚守初心、引领创新,展示高水平研究成果,支持优秀学术人才成长,促进中外学术交流”的殷切嘱托,为中国新闻传播学自主知识体系建设尽心尽力。